電荷とは何か?

電荷とは電気を帯びた物体のこと、あるいは、その電気の量(電荷量)のことを指します。

そして、電荷同士はお互いに引っ張り合ったり、反発したりといった影響を及ぼしあいます。

身近な例だと、こすった下敷きを頭に近づけると髪の毛が引き寄せられたりしますが、この場合、下敷きは電荷です。

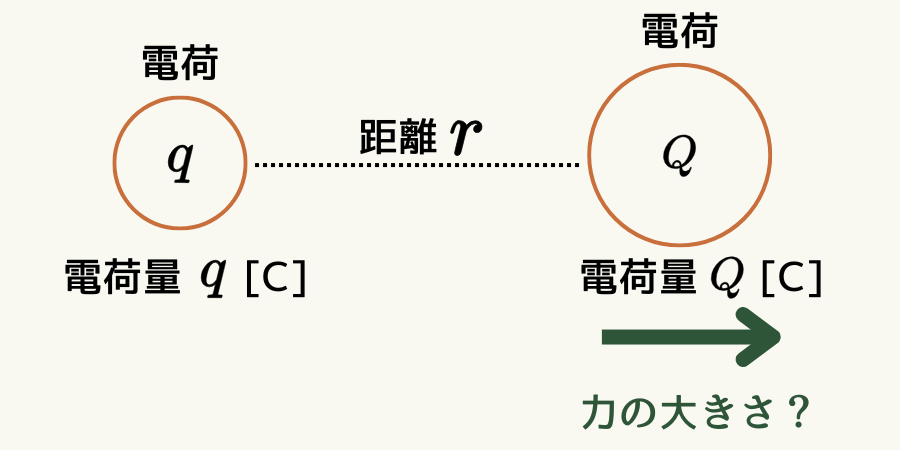

電磁気学では、「電荷\( q \)が距離\( r \)だけ離れた電荷\( Q \)に及ぼ力はいくらか」といったように使用されます。

この場合、\( q \)は電気を帯びた物体を示す名前であり、さらに電荷量が\( q [C]\)ということでもあります。

\( [C] \)は電荷量の単位であり、クーロンと呼びます。

電磁気学は最初、この電荷同士が相互に及ぼす力を解明することから始まります。

しかし、その後は電荷自身よりも、電荷が周りの空間に放出していると思われるモノ(電場や磁場)に関心が移ります。

なぜなら電荷が運動すると、離れた場所の別の電荷へ時間差を経て影響を及ぼすため(電磁波のこと)、電荷から何かが放出されていると考えられるからです。

下の動画は静止している電荷から放出される電場のイメージです。

通常、電場はベクトルとして表現されますが、ここではイメージを伝えるためにベクトルを流れに変換して動画にしました。

くわしくは電場のページで解説します。

電磁気学では、電場や磁場を流れとして捉えると理解しやすくなることがあります。

正と負の電荷がある

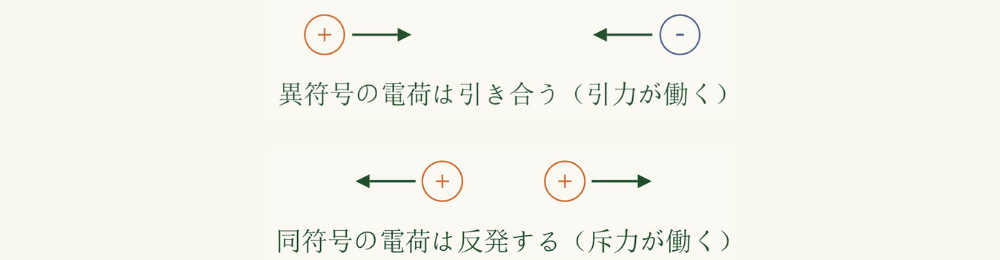

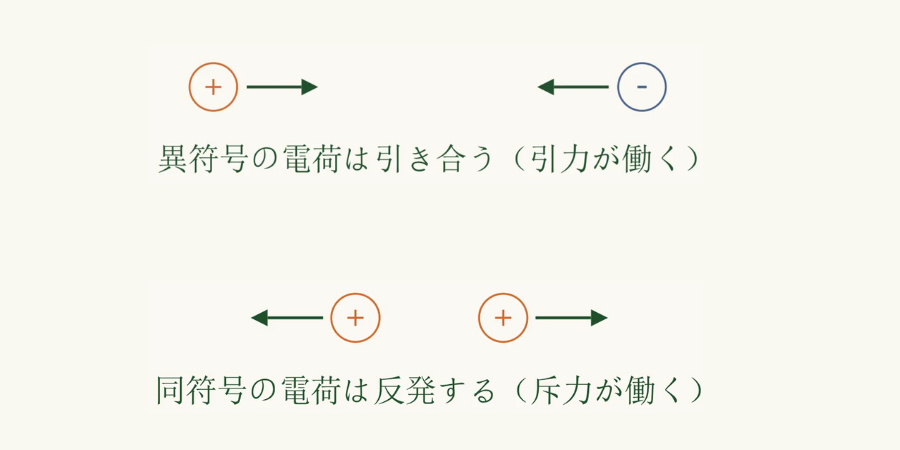

電荷には「正」と「負」の2種類があります。

その組み合わせによって、力の方向が異なります。

異なる種類の場合(正と負)の場合、引き合う方向の力(引力)が働きます。

同じ種類(正と正、負と負)の場合、反発する方向の力(斥力)が働きます。

最小単位がある

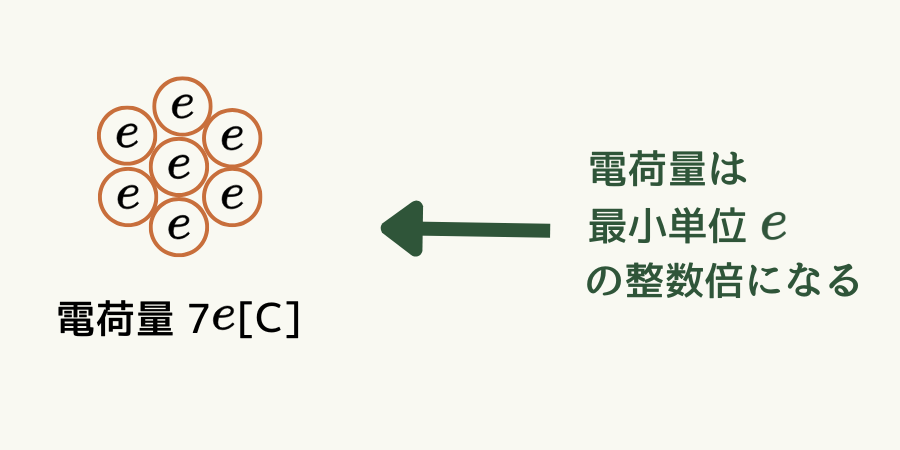

電荷量\([C]\)には最小単位、つまりこれ以上小さくはならない量があります。

それは電子1個の電荷量\( -e \)、陽子1個の電荷量\( +e \)と等しく、具体的な数値は\( e= 1.602176634×10^{-19} [C] \)です。

全ての電荷量はこの最小単位\( e \)の整数倍になります。

電荷保存則

特定領域内の電荷の総和は、その領域を出入りする電荷が無ければ変化しない(保存される)ということ。

正負の電荷が対で発生する場合とは、例えば、電子と陽子が同数の分子(電荷量0)から、電子(\( -e[C] \)の負の電荷)が放出され、残った分子は減った電子分、\( +e[C] \)の正の電荷になった場合です。